国史学科は、開学以来続く伝統ある学科です。厳密な史料考証に基づいた史実の究明を行い、日本文化の伝統を踏まえながらも中正堅実な歴史観をもって史論を展開する学風を培ってきました。 その名が示すように「国」の「史」つまり日本史に特化し、日本と関係の深い東洋史を加えたカリキュラムを編成しています。古代から近現代の各時代、また東洋史に専任教員を配置し、きめ細やかな指導を実現しています。とりわけ史料の読解力をつけることに力を注いでおり、実践力を身につけた多くの卒業生が教育界など社会の第一線で活躍しています。

学科概要国史学科

文化財や

古文書から先人の

生き方を読み解く

NEWS

- 令和7年10月24日

- 本学 遠藤慶太教授が出演した動画が公開されました

- 令和6年5月16日

- 長谷川准教授が出演した番組が視聴できます【NHK WORLD】

- 令和4年1月25日

- 1月20日開催 史學會講演会 動画公開のお知らせ

学科概要

国史学科で学ぶこと

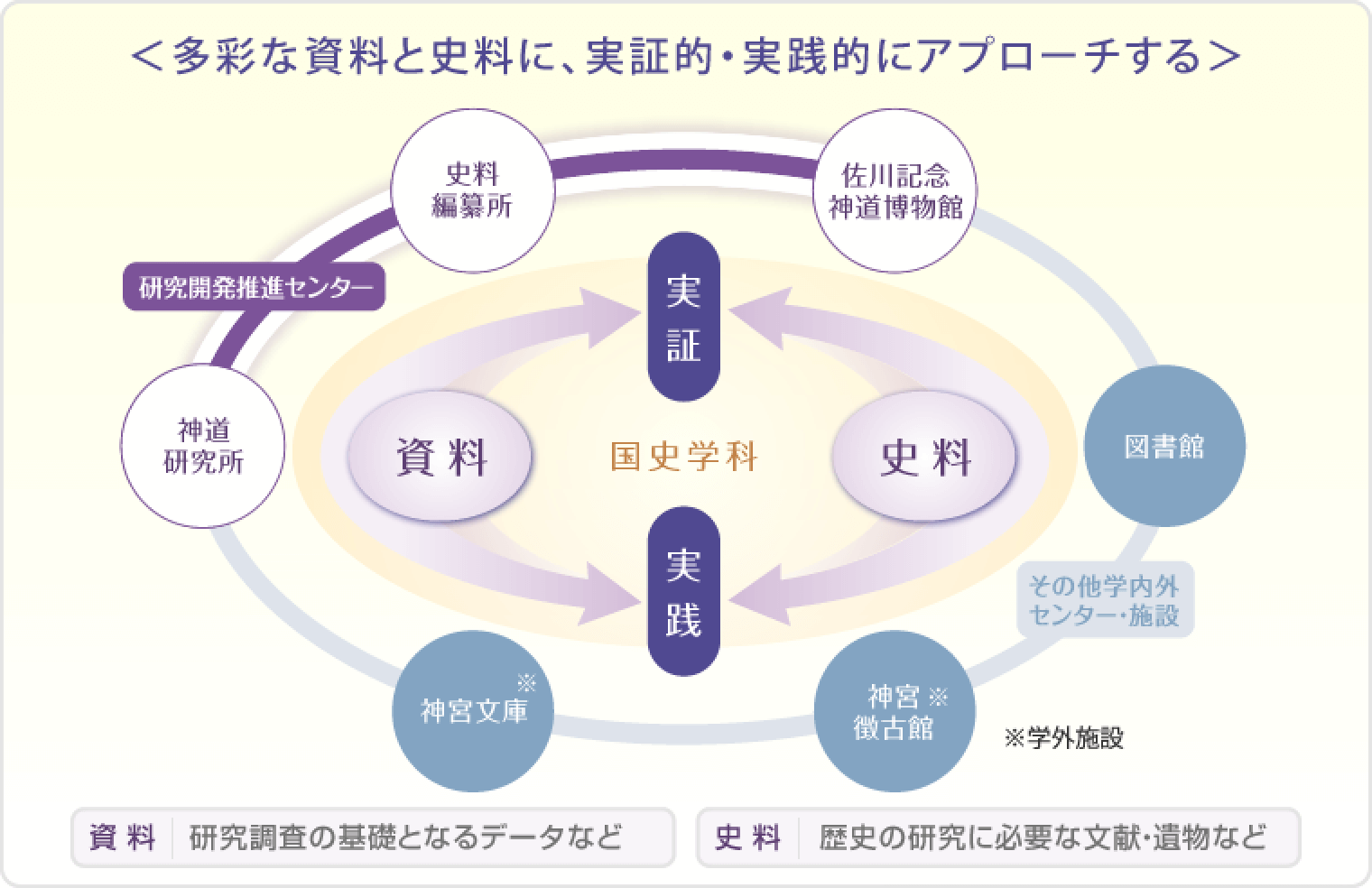

歴史的に貴重な史料を数多く保有する国史学科では、史料を読み込んで実証的に研究を積み重ねることで、中正な歴史観を育みます。また歴史に学んだ「知」を礎に、現代を読み解き、未来を見つめる力を養います。

学ぶのは「日本史」ではなく「国史」

日本史に関する豊富な史料研究と、日本の文化に影響を与えた東洋史研究を通じて、私たちの生活に直結する「国史」を学びます。

歴史上の各時代に専任教員を配置

古代・中世・近世・近現代の各時代および関連の深い東洋史に専任教員を配置。少人数クラスによる講読・演習により、自分で史料を読み解く力を修得します。

歴史的な文化財を研究に活用

学内の史料編纂所や神道博物館、また、隣接する神宮文庫・神宮徴古館の貴重な古文書など、多くの歴史的な史料を教育・研究に活用します。

歴史の感性を磨くフィールドワーク

国内外の史跡や博物館などを訪ねるフィールドワーク。現地の空気を肌で感じることにより、歴史に対する感性を磨きます。また、地元自治体と連携し、遺跡発掘調査等も体験できます。

図書館の歴史文献数は東海地区トップクラス

国史学科研究室は、歴史研究に役立つ辞典・史料が充実。また本学の附属図書館は、歴史系文献の蔵書数が東海地区トップクラスです。

教員一覧

- 教 授

-

日本中世史

-

日本古代史

-

日本中世史・古文書学

-

日本近代史・地方行政史

-

服部 直美

社会科教育学

-

東洋史

-

日本思想史

ゼミナール(演習)

古代(奈良~平安時代)

古代史ゼミ

遠藤 慶太 教授

基本テーマ

『類聚三代格』に収められた法令集を読み進めながら、古代の歴史と社会について学びます。

日本の古代史を学ぶためには、その当時に書かれた漢文を読まなければなりません。そのため古代史ゼミでは、漢文史料の読む基礎訓練にはじまり、文書の様式や法制度について学ぶことを通して、時代や古人と対話し、日本の古代はいったいどのような時代であったのか、ともに考えてゆきます。

中世(鎌倉〜戦国時代)

中世史ゼミ

岡野 友彦 教授

基本テーマ

伊勢国司北畠氏関係史料を教材として使い、中世の伊勢について研究します。

『神皇正統記』を著した北畠親房、あるいは織田信長に謀殺された剣豪北畠具教といった人物の名前を聞いたことはありませんか。実は彼らは、私たち皇學館大学のあるこの伊勢と、深い関わりのある人たちなのです。そこでこのゼミでは、北畠親房から北畠具教に至る中世後期、200年以上にわたって国司として伊勢国を支配していた北畠氏関係史料を講読することで、中世後期(南北朝・室町・戦国時代)の伊勢国について研究していきます。身近な郷土の歴史を知ることで、日本中世という時代を、ライブ感(臨場感)をもって感じることのできる授業を目指しています。

中世(鎌倉〜戦国時代)

中世史ゼミ

多田 實道 教授

基本テーマ

『鎌倉大日記』に記された鎌倉時代の諸事件を読み解き、歴史研究の手法を学びます。

中世とは、一般的に、平安時代末から戦国時代にかけてをいいます。歴史について研究するには、当時の史料を読解できる力が、何よりもまず必要となります。そこで当ゼミは、3年次に『鎌倉大日記』という、鎌倉時代の出来事が年代別にまとめられている史料を講読しています。こうして中世史料の読解力を養い、歴史研究の具体的方法を学んだ上で、4年次には、卒業論文を完成させます。テーマの設定は、受講生各自に委ねられています。卒業論文の執筆は、自分のやりたいことを存分にできる、至福のひとときでもあるのです。

近世(桃山〜江戸時代)

近世史ゼミ

谷戸 佑紀 准教授

基本テーマ

豊臣秀吉の文書などを読むことで、当時の政治や社会、文化などについての理解を深めます。

皆さんは“伝統的”という言葉を聞いてどのようなものをイメージしますか?

和食、お城、相撲、ひな祭り、落語など色々なものが頭に浮かぶかと思います。近世は、これら今日に続く「伝統的なもの」のおおよその姿が出来あがった時期です。思い切って言えば、現代の社会や私たち自身の“大切な土台”が育まれた時代と言っても良いかもしれません。

本ゼミでは、当時の人々が残した史料をもとに、このような時代の実像に迫ってゆきます。三年次は、天下人となった豊臣(羽柴)秀吉の文書を講読します。近世史料の扱い方を身につけ、読み解く力を養うことが目標です。四年次は、各自が選んだ研究テーマについて発表し、それをもとに卒業論文に取り組んでもらいます。

過去を見つけ、今を見つめ、未来を見とおす。この経験は大きな糧となり、皆さん一人ひとりの人生を、豊かで素晴らしいものにしてくれるはずです。

近世(桃山〜江戸時代)

近世史ゼミ

松浦 光修 教授

基本テーマ

幕末の人物や事件を検証し、思想的・文献的という2つの歴史へのアプローチを習得します。

私のゼミでは、幕末の志士や思想家の史料を読んでいます。「志士のカリスマ」ともいうべき藤田東湖、あるいは、「志士の中の志士」ともいうべき吉田松陰、さらには内村鑑三という人が「代表的日本人」と称えた西郷隆盛などが書いた文章を、「原文」で読めるようにするため、日々、勉強しているのです。「原文」からは、その人の「思い」が、もっともストレートに伝わってきます。それを読めるようになったあと、時代物の小説やテレビを見ると、それがあきらかに「つくりもの」である、ということが見えてきます。

近現代(明治時代〜現代)

近現代史ゼミ

谷口 裕信 教授

基本テーマ

明治・大正期の政治家である原敬や牧野伸顕の日記などを用いて、当時の政治・経済・文化を研究します。

近代という時代の始まりは、今からさかのぼること約150年。長い日本の歴史の中では現代に一番近い時代ですが、私たちの5世代前のことだとすると、現代との隔たりの大きさに気づかされます。

3年次のゼミでは、「100年前の日本社会を探る」ことをテーマに、当時の日記や新聞などを読みます。史料読解力や時代感覚を培い、4年次のゼミでは卒業論文に取り組みます。問題点を掘り起こし、証拠を示して自分なりの結論を導き出す。他者と対話しつつ分かりやすく説明する。ゼミは社会人に求められる力を、身につける場でもあるのです。

近現代(明治時代〜現代)

日本近現代史・対外関係史ゼミ

長谷川 怜 准教授

基本テーマ

一次史料の講読を基礎として、政治・外交、文化など様々な分野から近代の東アジアの動向を捉え、「世界の中の日本」という視点を培います。

日本史は、広い視野で見れば世界史の一部です。世界の様々な出来事や事件と直接・間接的に影響を受けながら日本は近代という時代を乗り越えてきました。本ゼミでは、政治家や外交官など歴史の「現場」で活動した人々の書き残した史料から日本を取り巻く近代東アジアの歴史を理解し、国際関係や現代につながる諸問題について考えます。

また、当時の絵葉書や写真、蓄音機を用いた音源(レコード)の鑑賞なども行い、文字以外の史料から近代を体感します。3年生ゼミでは史料を読む・見る楽しさを味わいつつ、歴史叙述の作法を身につけます。そして、徐々に自身の研究テーマを絞り、4年生ゼミでは自身が分析したことを論理的に説明する力を養って卒業論文の完成を目指します。

東洋史

東洋史ゼミ

堀内 淳一 教授

基本テーマ

中国の『正史』を中心に、日本を含む東アジア諸国と中国との関わりを広く学びます。

古くから中国は、日本をはじめとする東アジア諸国の政治や文化に大きな影響を与えてきました。

私のゼミでは、その中国史研究の基礎史料である『正史』(二十四史)を講読し、秦から清に至る長い歴史の中で各王朝と東洋諸国との関わりを学びます。こうして中国史を学ぶことで、東アジアの歴史と日本の歴史を客観的に見つめ、グローバルな視野から歴史を理解できる人材を育成します。

3年次のゼミではそれぞれの関心に即した漢籍史料を読み、少しずつ自分が最も興味のある研究テーマを見つけてほしいと思っています。4年次のゼミでは卒業論文を書くために、自らが読んだ史料、先行研究をゼミでを説明してもらいます。

学科Topics

教室で学ぶだけではありません。多彩な学びを通して成長します。

Topic1フィールドワーク

ゼミによっては、それぞれの研究内容に合わせてフィールドワークを行います。

遠藤慶太ゼミ

古代史ゼミでは、嚴島神社・出雲大社を中心に、山陰山陽の神社や古代寺院跡をめぐりました。古代の交通路や地域性を再認識する旅となりました。

岡野友彦ゼミ

日本中世史専攻のゼミとして、当時の歴史に関係する史跡や博物館などを訪ねます。これまで厳島神社(広島)や平泉(岩手)、出雲大社(島根)、越後春日山城(新潟)などを訪れました。

谷口裕信ゼミ・堀内淳一ゼミ

(谷口ゼミ)日本近代史に関係する、国内外の歴史遺産をめぐります。盛岡を訪れて、ゼミで読む『原敬日記』の原本を閲覧したり、台湾を訪れて、植民地時代を中心とした史跡を実見したりしています。

(堀内ゼミ)東アジアの歴史文化を体験する為、台湾、上海などを訪ねます。

(写真)清朝期の官庁跡にて(中国・内蒙古自治区 フフホト)

多田實道ゼミ

毎年、中世に関する史跡等をめぐる3〜4泊ほどのゼミ旅行を行っています。

松浦光修ゼミ

鹿児島市や萩市を訪れ、幕末から近代にいたる史跡を訪ねています。

長谷川怜ゼミ

東京およびその周辺を訪れ、近代建築や博物館の見学をしたり、現地の大学等と協力して史料調査・整理を行なったりするなど、体験を通じて近代史に触れます。

谷戸佑紀ゼミ

近世史ゼミでは、城下町や神社仏閣などを訪問するゼミ旅行を実施しています。これまで金石城(対馬)、弘前城(青森)、久保田城(秋田)、盛岡城(岩手)などを訪れました。

Topic2歴史散歩

伊勢神宮のお膝元というだけでなく、世界遺産である京都や奈良、熊野古道などの史跡にも近い皇學館大学。その利点を活かし、教員と学生が史跡を訪れる「歴史散歩」を定期的に開催。

例えば、「新緑の大和 橿原から長谷・宇陀へ」とのテーマで、橿原神宮・神武天皇陵、藤原宮大極殿址、長谷寺、宇陀松山を参拝・見学するなど、日本の歴史や文化を肌で感じることができます。

(写真)橿原神宮拝殿前で

Topic3史學會

皇學館大學史學會とは?

皇學館大學史學會は、主に皇學館大学大学院文学研究科国史学専攻および文学部国史学科に関係する教職員、旧教職員、卒業生、在学生をもって組織する、史学の研究および会員相互の親睦をはかることを目的とした学術団体です。研究部会、講演会、歴史散歩などの開催や、機関紙『皇學館史學』の発行を行っています。

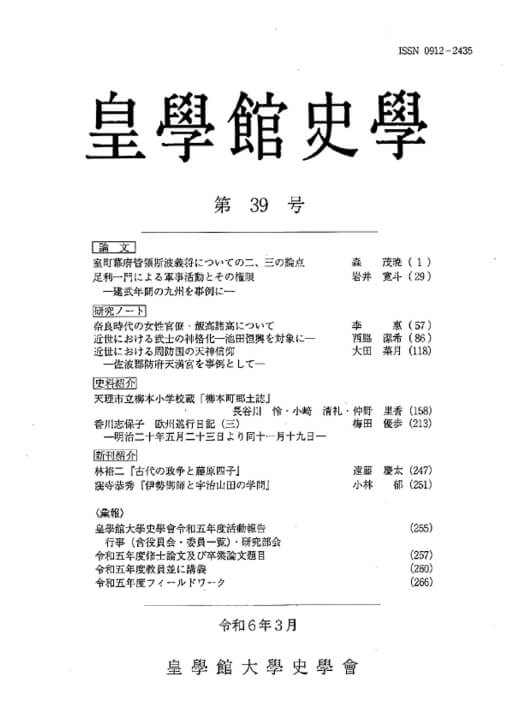

機関紙『皇學館史學』

年1回発行。会員による論説・研究ノート・史料紹介などを掲載しています。

第39号(令和6年3月)

論文

- 室町幕府管領斯波義将についての二、三の論点 〔森 茂暁〕

- 足利一門による軍事活動とその権限 一建武年間の九州を事例に一〔岩井 寬斗〕

研究ノート

- 奈良時代の女性官僚・飯髙諸髙について〔李 惠〕

- 近世における武士の神格化 一池田恒興を対象に一〔西脇 潔希〕

- 近世における周防国の天神信仰 一佐波郡防府天満宮を事例として一〔大田 菜月〕

史料紹介

- 天理市立柳本小学校蔵「柳本町郷土誌」 〔長谷川 怜・小﨑 清礼・仲野 里香〕

- 香川志保子 欧州巡行日記 (三) 一明治二十年五月二十三日より同十一月十九日一〔梅田 優歩〕

新刊紹介

- 林裕二 『古代の政争と藤原四子』 〔遠藤 慶太〕

- 窪寺恭秀 「伊勢御師と宇治山田の学問』 〔小林 郁〕

彙報

- 皇學館大學史學會令和五年度活動報告 行事(含役員会・委員一覧)・研究部会

- 令和五年度修士論文及び卒業論文題目

- 令和五年度教員並に講義

- 令和五年度フィールドワーク

行事(令和5年度)

| 4月13日 | 評議員会 |

|---|---|

| 4月27日 | 総会 |

| 5月28日 |

歴史散歩: |

| 10月31日 | 『皇學館史學』第39号原稿締切 |

| 11月9日 |

評議委員会(『皇學館史學』編集他) 講演会(対面開催) 演題:室町殿と管領 一足利義満と細川頼之・斯波義将一 講師:福岡大学 文学博士 森 茂暁名誉教授 |

| 11月30日 |

研究発表会 平安・鎌倉期の強訴 〔糸尾 将之介氏〕 俊乗房重源と九条兼実 〔中森 和輝氏〕 足利一門による軍事活動とその権限 一建武年間の九州統治に関連して一〔岩井 寬斗氏〕 行政官史官 「職務進退録」 に見る明治初期政府における徴士の構造分析 〔学習院大学 大学院人文科学研究科 史学専攻一年 手倉森 結奈氏〕 |

| 1月18日 |

講演会(対面開催) 演題:「レコードで聴く満洲」 講師:長谷川怜准教授 |

| 2月20日〜25日 |

展示協力 「町制100周年記念事業 柳本まほろば展」 |

| 3月18日 | 『皇學館史學』第39号発行 |