神道は悠久の昔から脈々と受け継がれてきた日本独自の美意識や感性の源泉。神道を学ぶことは私たちの祖先が形づくってきた道をたどり、わが国の歴史、文化、心の神髄を学ぶことにほかなりません。神道学科はその神道を学び、4年間で神社本庁神職資格が取得できる全国でも数少ない学科です。教壇に立つのは豊かな経験と実績を持つ教授陣。また、神宮のお膝元である伊勢・倉田山に位置し、神道関連の貴重な文献を所蔵する神宮文庫、多くの文化財を収蔵・展示する神宮徴古館を身近に利用できることも大きな特色となっています。卒業生は神社界のみならず、官公庁や一般企業などさまざまな分野で高い評価を得ています。

学科概要神道学科

神宮のお膝元・伊勢で

日本文化の源

「神道」を学ぶ

学科概要

神道学科で学ぶこと

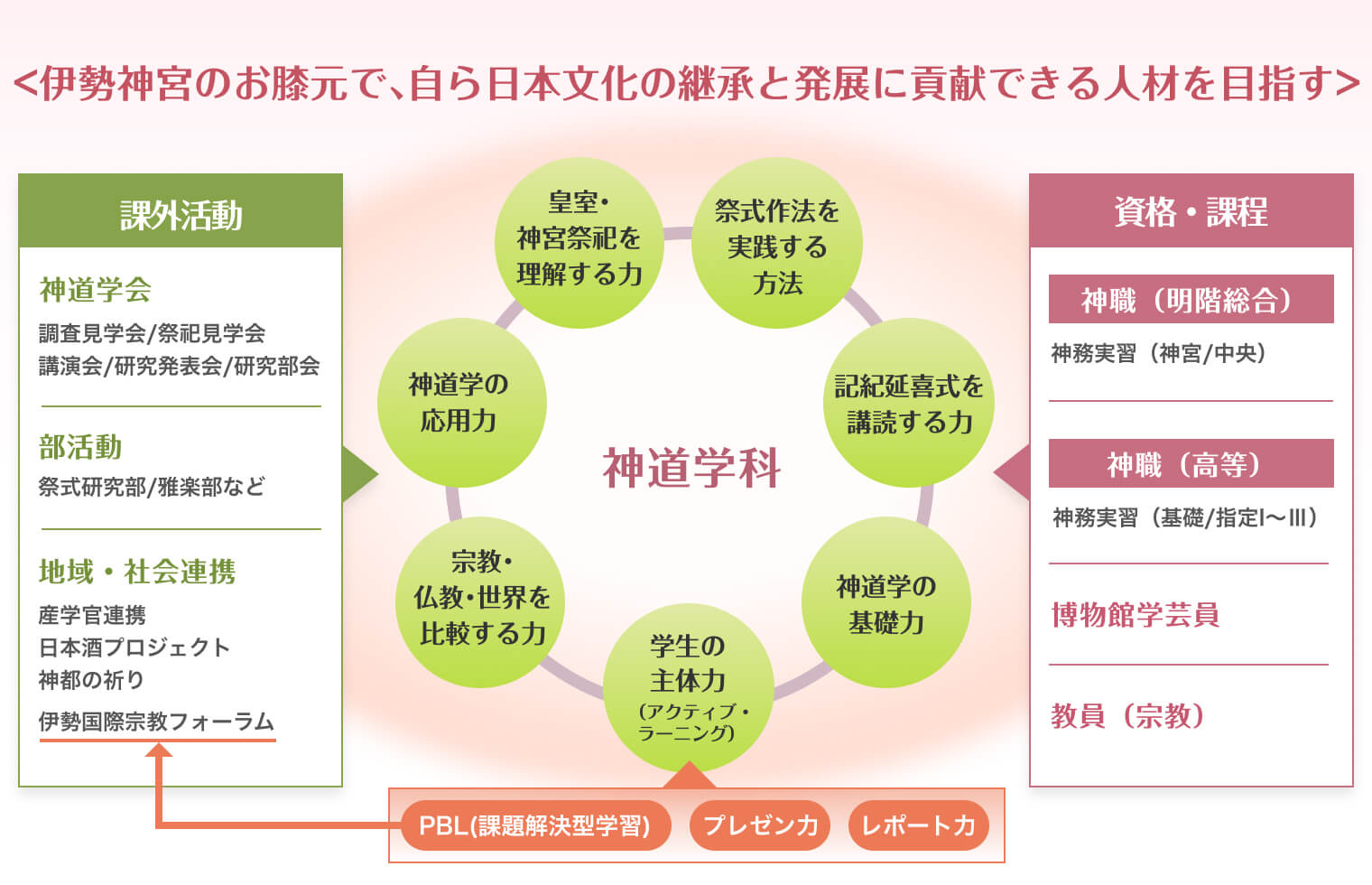

日本の神話や古典、文学、言語、歴史、思想、宗教などの幅広い視野から、現代に息づく日本の精神文化の由来と展望を究明。日本の文化と精神性を継承し、発展に貢献できる人材の育成をめざします。

4年で神職資格の取得が可能

祭式作法、祝詞作文、祭祀概論、有職故実などを学ぶ「神職課程」を修了すれば、4年間で神社本庁神職資格が取得できます。

約7割が社家以外の学生

神職を志すのは社家(世襲神職の家柄)の学生だけでなく、近年は一般家庭の学生も増加しています。現在、神道学科学生の約7割が一般家庭出身です。

神宮のお膝元で学ぶということ

年間約1000万人の参拝者を集める日本人の心のふるさと、伊勢の神宮の祭典や行事などにも積極的に参加(神嘗祭・月次祭の奉拝や祭員奉仕など)し、日本文化の根源を肌で感じます。

ゼミの神道学科!-学生の主体力を培うカリキュラムの充実

令和5年より学生の主体力 (アクティブ・ラーニング)を起点としたカリキュラムが走り始めました。1年次から2年次まで、ゼミ主体のグループワークやプレゼンテーション、リポート作成を鍛え上げてから、3年次以降の専門ゼミやPBL授業(問題解決型授業)でさらにその能力を大きく伸ばしてゆくことができます。成果の一部を以下の動画や、学科SNS(Instagram)からご覧ください。

日本の文化と信仰を守り、次世代へと継承していく神職。神社本庁神職資格を取得することで、あなたもめざすことができます。神宮のお膝元である伊勢・倉田山にキャンパスを持つ皇學館大学で、神と人々を繋ぐ神職をめざしてみませんか。

※このリーフレットは令和7年3月に発行されたものです。

動画コンテンツ

「伊勢で神道を学ぶ」

PBL(課題解決型学習)最優秀・優秀賞動画(令和4年度)テーマ「分断を乗り越える祈りの力」

「女子神職」

「斎王」

初年次ゼミ最優秀者発表動画

雅楽部定期演奏会

教員一覧

ゼミナール(演習)

板井 正斉 教授

基本テーマ

地域と神社のつながりをあらためてデザインしましょう。

本演習では、ソーシャル・キャピタルという分析概念を用いながら、地域社会と宗教の現代的関係性(人口減少・高齢社会・災害復興・地域福祉・地域創生など)について、宗教学による研究方法を学びます。

地域社会における人々のつながりの創造や再生を考える上で、地域神社を含む宗教文化の役割を実証的にとらえるとともに、地域課題を解決するために自らの専門性をどのように活用していくかについて実践的に学びあいます。

中山 郁 教授

基本テーマ

「アクティブラーニング」で学ぶ宗教学

本ゼミの特色は、①他ゼミと共同でPBL授業(問題解決型授業)を運営し宗教への思考を深める、②「学生主体型授業」の手法によりゼミ生の研究力はもとより、そのコミュニケーションスキルの伸長を図る点にあります。本ゼミで学生諸君は、繰り返し課題を探求し、調べ、発表することを通じ大きく成長してゆきます。また教員は学生に「教える」のではなく「ファシリテーター」として学生の学びを支援してゆきます。

橋本 雅之 教授

基本テーマ

神話・伝説を通してみる日本文化と神道の特色について。

本演習は、奈良時代に成立した『古事記』(春学期) ・『風土記』(秋学期)に記されている神話・伝説を素材とし、その内容の分析と考察を通して現代にまで継承されてきた日本文化の特色や、神話に描かれた儀礼のあり方から神道の信仰について考察し、理解を深め、日本文化の特色について専門的な知識と教養を身に着けることを目的とします。

松本 丘 教授

基本テーマ

林羅山の『本朝神社考』を講読し、神道・神社に関する専門知識を身につけます。

江戸時代前期の儒学者・林羅山による『本朝神社考』の講読を行います。本書は神社の由緒に仏教的説話が多いことを嘆いた羅山が神社の本質を明らかにしたもので、神道思想の根源を知る上で大いに参考になる書物です。受講者には、指定された各自の分担箇所の内容のまとめと関係事項の調査結果を順次発表し、専門用語に習熟して文献読解能力を高め、卒業論文作成に向けての基礎を固めます。

髙野 裕基 准教授

基本テーマ

近現代の国家と神社・神道・宗教との関係(政教関係)について学びます。

近現代における政教関係に焦点をあてつつ、神仏分離、国家神道、神社非宗教論、神社合祀、近代神道学、政教分離訴訟などの諸問題を広く取り上げることで、近現代の「神道」について学びます。

各受講生は自己の興味・関心に従ってテーマを選択し、史資料の蒐集と調査を行い、研究発表と質疑応答を通して近現代神道史に関わる史資料の読解力を養うとともに、それらの史資料を神道史に位置付けることができる能力の習得を目指します。

田井 健治 助教

基本テーマ

神道の祭祀について、その作法の意義に目を向けて理解を深めていきます。

現在神社で行われる恒例の祭祀は「神社祭式」という規程に定めがあり、細かな作法は「神社祭式行事作法」という規程に則り実施されています。その祭祀を理解するために、その作法の元となった典拠を『作法故実』、『新任弁官抄』といった有職故実書を読み解きながら見識を深めていきます。受講生は各担当箇所を精読し、文献の基礎的読解力を身に着けます。また自身の興味・関心に沿った研究発表を通じて、自分の意見・考えを的確に他者に伝える能力を養います。

新田 惠三 助教

基本テーマ

神道史上の儀礼や思想に関わる事象に注目して、神道研究の演習を実施します。

神道の儀礼には、宮中祭祀や神宮祭祀、神社祭祀の他、吉田神道や橘家神道などの神道諸派においておこなわれたものなど様々ありますが、これらは単なる形式としてではなく、神道思想や神社由緒と深く関わって解釈され、受容されてきました。

演習では、儀礼の考証や注釈をした文献を輪読します。特に文中の引用文の典拠を明らかにしながら講読することで、文献調査の手法や古文・漢文の読解力を身に付けます。

また、卒業論文の執筆を視野に、文献輪読とは別に受講生各自が自主的に研究テーマを設定し、発表することで自身の関心事項について調査・研究を進めます。

学科Topics

教室で学ぶだけではありません。多彩な学びを通して成長します。

Topic1神務実習

長期休暇中、学生たちは熱田神宮(愛知県)、八坂神社(京都府)、大神神社(奈良県)、太宰府天満宮(福岡県)、砥鹿神社(愛知県)などで神務実習を行います。実際に装束を身に着け、神職の仕事を体験します。

Topic2神道学会フィールドワーク

神道学科の学生と教員で構成される神道学会では、毎年フィールドワークを実施。実際に足を運び、参拝見学することで、神道の知識を深めます。

令和4年度は岐阜市にある岐阜モスクを訪れ、イスラム教の文化を実地で体験しました。

令和5年度は中津川市付知町の護山神社や御遷宮に関わる天然林を見学しました。

令和6年度は伊勢・鳥羽の朝熊山、金剛證寺から山道を歩いて山伏体験をしました。

Topic3講演会

毎年学外の著名な研究者や宮司を招き、講演会を行っています。

令和4年度は呼子八幡宮宮司の八幡崇経先生をお招きし、「神宮の御装束神宝奉献制度の変遷について」と題する講演を拝聴しました。

令和5年度は白鷗大学学長の北山修先生をお招きし、「「見るなの禁止」と罪意識について」と題する講演を拝聴しました。

令和6年度は里山ZERO BASEの西野文貴先生をお招きし、「次世代を担う鎮守の杜」と題する講演を拝聴しました。

Topic4神道学科Q&A

Q. 神道学科はお家が神社の方の後継者養成のための学科ですか?一般家庭の者も卒業後神職を目指せますか?

A. 最近では神道学科に入学される方の約7割が一般家庭の方です。本学の神道学科の人材養成目標の柱は「神職養成」にあります。現在我が国には全国に約8万社の神社があり、約2万人の神職が奉職しています。神社の規模や立地などによって、そのお社に 奉職する神職に求められる資質・能力はさまざまです。地域コミュニティーの中心として地域に根ざした奉仕活動に取り組んでおられる神職から、大きな社で世界に向けて神道を発信する活動に従事されておられる神職まで、実にさまざまです。神職は、日本の精神文化や伝統的様式を継承するという強い使命感が求められます。従って神職として、日本の歴史や伝統についての幅広い理解のみならず、 実際に神社の神域での実習を通して神社実務などを身につける必要があります。毎年約40名~50名の一般家庭ご出身の方が卒業後神職に就かれています。

Q. 皇學館大学の神道学科を卒業すると伊勢の神宮の神職になれるのですか?

A. 本学を卒業後、神宮に奉職している方は、年度によって異なりますが、毎年2名程度です。過去3年間の神道学科卒業生の進路を述べますと、約6割が神社・神社関係(神職、巫女、事務職など)、4割が一般企業・団体職員です。

Q. 神道学科ではどのような勉強をするのですか?

A. 他学部・他学科の学生と同様の全学部共通科目(教養)と、神道学科の専門科目を学びます。専門科目は、祭祀学・古典研究・神道史学・神道思想・宗教学の分野ごとに設けられ、神道の祭祀・古典・歴史・思想・文化、また、祭式行事作法も学びます。神職課程を履修した場合は、全国の神社で神務実習を行います。3年生からは各ゼミ演習に所属して、専門についての個別指導を受け研究を深めます。

学科の専門科目の学修とは別に、神道学会の活動として、神宮の月次祭(つきなみさい)の奉拝、著名神社等の調査見学会を行っています。

Q. 神道学科に入学すると必ず神職の資格(階位)を取らないと卒業できないのですか?卒業後、神職以外の進路はありますか?

A. 神職資格は、資格課程科目で取得しますので、卒業の条件ではありません。ただし、学科専門科目と神職課程科目の多くが重複していますので、神職資格が取得しやすくなっています。

神職資格を取得せず卒業する人ももちろんいます。神職以外としては、公務員・団体職員・一般企業に就職する多くの卒業生がいます。

Q. 女性も神職に就けますか?

A. 神道学科では例年各学年で20〜30名の女子学生が学んでいます。女子神職の求人はそれほど多くありませんが、女子は神職に限らず、神社の事務職や巫女などにも就いています。(巫女や神社の事務職を含めますと15〜20名)。

Q. 神職の資格(階位)を取るには、授業料とは別に費用がかかりますか?

A. 4年間で要する標準的な費用の目安は以下の通りです。

正階を取得する場合:約32万円【実習費103,000円<神宮・中央実習を含む場合、令和4年4月現在>

+正階授与申請料122,800円+約85,000円(白衣等)】

明階まで取得する場合:正階の全額に加えて約19万円(明階総合課程受講費30,000円+明階授与申請料152,800円)

本学では、成績による選考を経て、卒業時に明階の取得を推奨しています。

【神職の階位】

神社本庁所属神社の神職となるためには、「階位」の取得が必要です。「階位」は本学が授与するものではなく、神社本庁が各都道府県神社庁を通じて授与するものです。「階位」には五段階あり、上位から浄階(じょうかい)、明階(めいかい)、正階(せいかい)、権正階(ごんせいかい)、直階(ちょっかい)となっております。