カリキュラム国文学科

カリキュラム

最近の主な卒業論文テーマ

-

[上代]

- 高市黒人の研究

-

[中世]

- 「地獄」という言葉の時代的変遷について

-

[近世]

- 近世道行文の研究

-

[近代]

- 太宰治『斜陽』論ー直治が抱くお母さまへの思いー

-

[現代]

- 文学と音の関係について ―東京のサウンドスケープと杢太郎・白秋―

-

[国語学]

- オノマトペの研究―『ブルーロック』を中心に―

-

[漢文学]

- 中国における徐福伝説の変容について

-

[書道]

- 狂草についての研究―表現の独自化に関して―

講義の特色

-

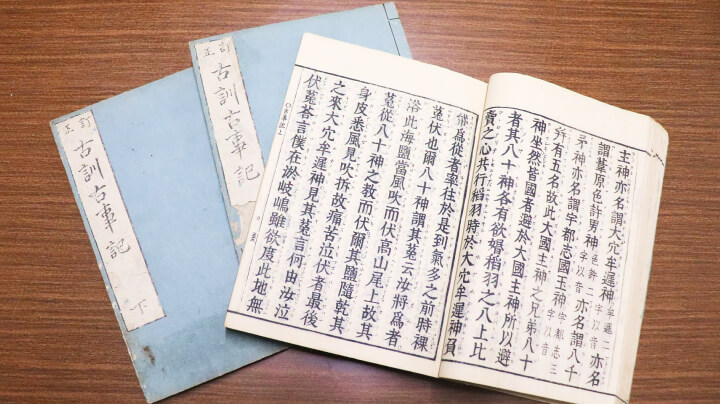

古典文学講義IA

「古事記』を読み解くことで、上代文学の魅力に迫る。

「古事記」の概要を知り、実際に読み進めながら理解を深めていきます。基礎的な事柄はもちろん、上巻「大国主神」、中巻「倭建命」については、特に重点を置いて考察。同時に、上代文学の特質についても学んでいきます。最終的には、それぞれの話について説明できるまで理解を深めることをめざします。

-

書論・鑑賞

書を通じて民族・地域性まで深く理解。

書論を読み解きながら、その時代における芸術論や書法・書体に関する概念などについて考察。中国と日本の書 に対する考え方の違いを学び、民族的・地域的なものとの関わりまで深く理解します。

-

漢文学概論II

日本に影響を与えた漢文学の全体像をつかむ。

古代中国の「小説」の誕生から始まり、六朝期の志怪小説、唐代の伝奇小説に至る展開を概説。その後、『三国志演義』などに代表される明代の白話小説が成立した経緯や内容について理解していきます。

-

国語学講読II

文学作品を熟読し、 史的変遷の実態を把握。

平安時代末の説話文学集である「今昔物語集」を読み、古辞書の使い方など国語史資料を利用する方法を修得。さらに、漢字の字形と 時代性を観察することで古典の読解力の向上をめざします。

-

近代文学講義IB

書物そのものの観点から、 近代文学を研究。

近代文学研究において重要なキーワードとなる「読書」や「書物」の問題について考察。文学作品の読書環境や書物の出版・印刷など のトピックスを取り上げ、言語文化に対する関心を深めていきます。